WAKUASについて

OKR×1on1

自ら超えたい目標が、人と組織を本気にさせる

人はなんのために働くか

組織はなんのために存在するか

先が見えない時代だからといって

縮こまっていてはイノベーションは起こらない

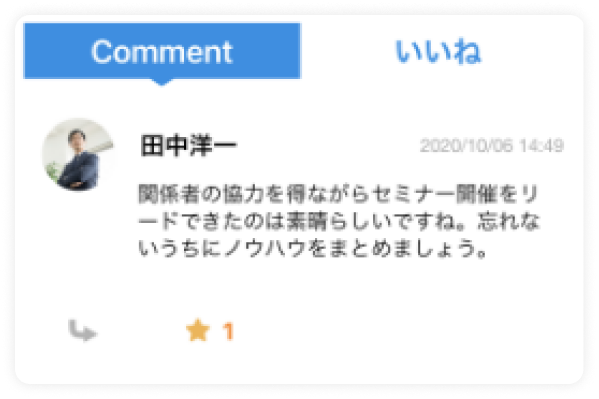

チャレンジしたくなる、共感できる、ワクワクする目標を

その目標を常に意識できるコミュニケーションを

過去を評価するよりも、未来の目標を創り続ける

人も組織もそこに向かって進む

今にとどまらず、その先にある劇的な成長と成果のために

アジャイルHRはそんなパフォーマンスマネジメントを実現します

ワクワクする明日へ

組織はなんのために存在するか

先が見えない時代だからといって

縮こまっていてはイノベーションは起こらない

チャレンジしたくなる、共感できる、ワクワクする目標を

その目標を常に意識できるコミュニケーションを

過去を評価するよりも、未来の目標を創り続ける

人も組織もそこに向かって進む

今にとどまらず、その先にある劇的な成長と成果のために

アジャイルHRはそんなパフォーマンスマネジメントを実現します

ワクワクする明日へ

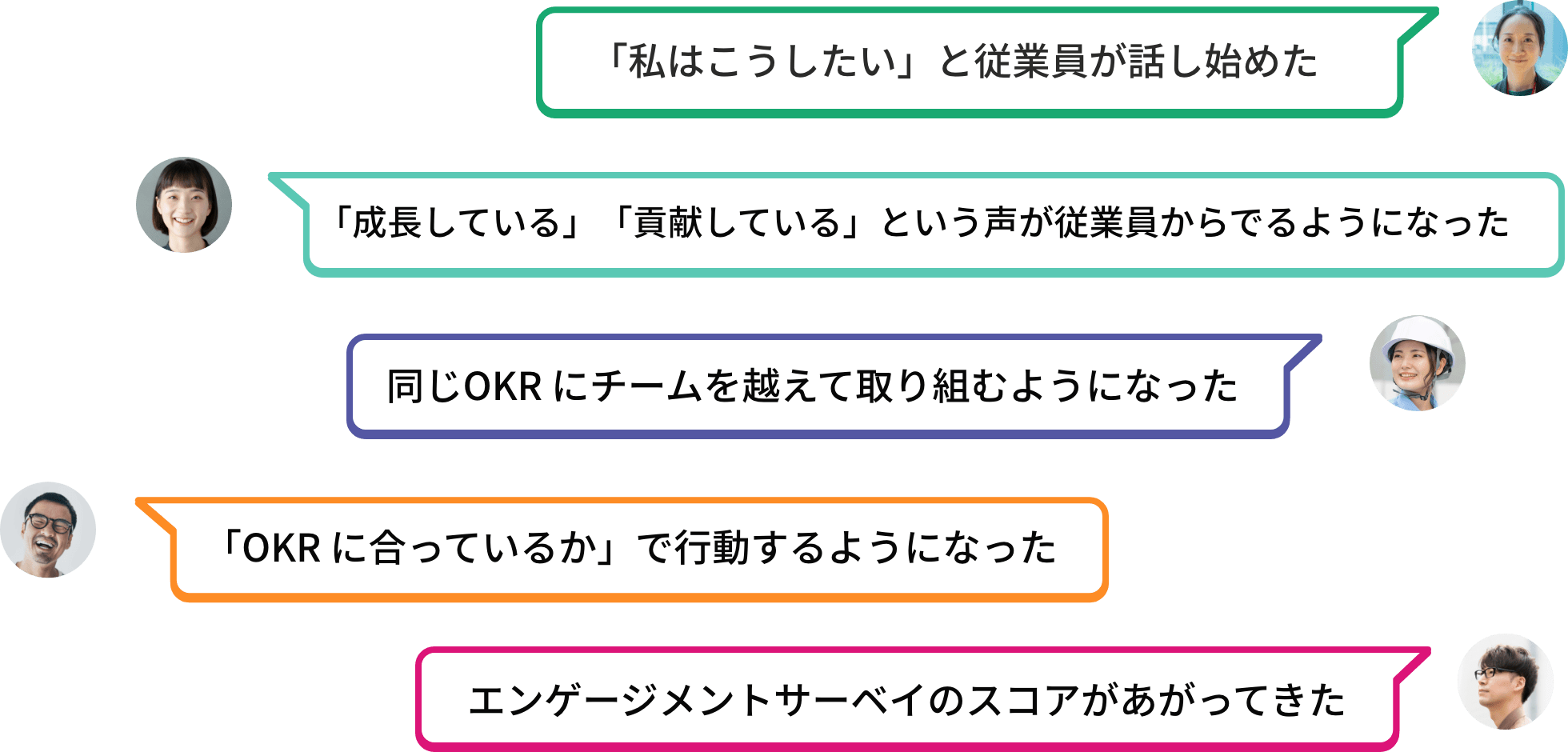

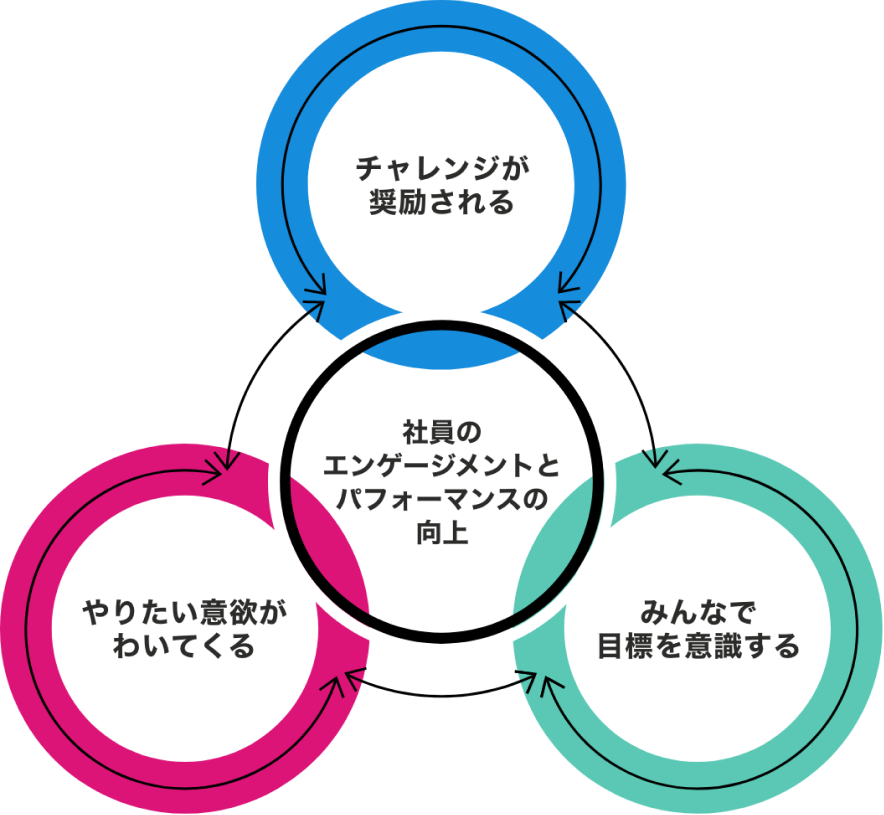

WAKUASの効果イメージ

OKRの特徴

やりたい目標にフォーカス

会社と個人の目標のベクトルが合う

「そこそこでいい」という枠を取り払う

未知の領域へチャレンジ

組織の目標が自分ごとになる

MBOとOKRの違い

MBO

OKR

短期的な業績管理を徹底する手法

志の実現に向けて組織のパワーを結集する手法

短期営業目標であることが一般的 その期の売上や利益といったP/L中心

会社の

目標

目標

会社を中長期的に発展させる「夢のある」目標 社会的意義や無形資産(知的資本や人的資本など)も重視

業績目標が上から配分され、その目標を達成するためのKPIが設定される

個人の

目標

目標

上位階層の目標の達成に貢献するために、どのような価値を生み出したいかを思い描き、下から上に繋げる

「やりたい目標」ではなく、「与えられた目標」 毎年、変わり映えしない目標になりがち

「やりたい目標」を主体的に設定 ワクワク感のある意欲的な目標

上司は部下の進捗を管理(上司も自分の上司に管理される) 自分の目標にばかり目が行きがち

目標の進捗をオープンにして協力し合う チーム全員で目標達成を意識(上司は1on1で頻繁に支援)

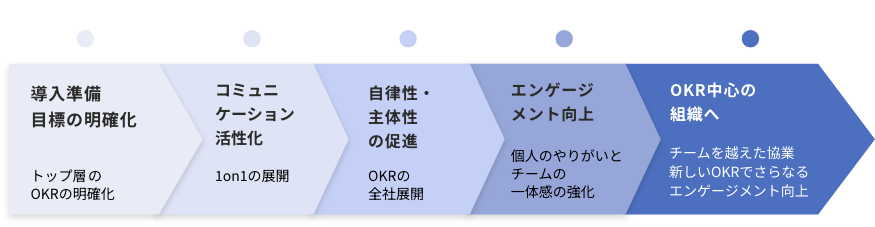

WAKUAS導入フロー

フィードバックと修正を繰り返しながら、定着していく

スピード感はキープしながら変わっていく

スピード感はキープしながら変わっていく

約1年で、こう変わる。

サポート内容

OKR導入支援プロフェッショナルサービス

1

自社のOKRルールを作る

OKRルールブックの作成 | OKR導入に伴う人事制度の見直し2

OKRについて理解をする

OKR研修3

OKRを作成する

経営層対象OKRワークショップ|OKRレビュー4

OKRを運用する

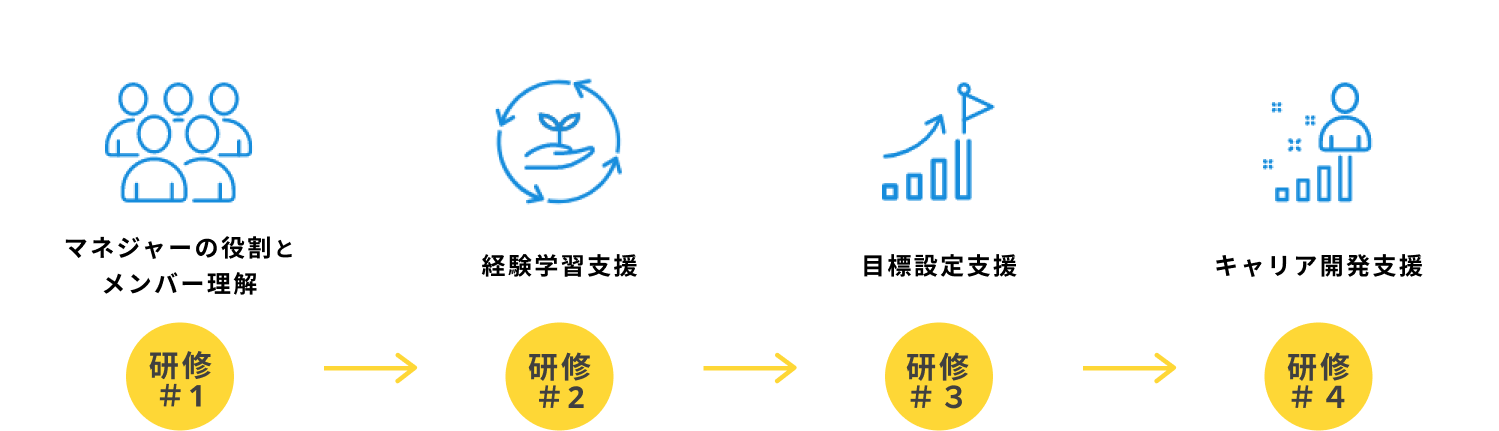

OKRツール(WAKUAS)の導入|1on1のブラッシュアップ1on1導入支援プロフェッショナルサービス

1

計画フェーズ

1on1設計・展開プラン策定|1on1ガイドブックの作成2

導入・展開フェーズ

上長・マネジャー対象研修#1|メンバー対象説明会|WAKUASの導入3

定着フェーズ

上長・マネジャー対象研修#2〜#4|効果検証例:上長・マネジャーを対象とした効果的な1on1研修

1クラス25名|4時間|オンライン研修のカリキュラム例

| アジェンダ | 項目 | 主な内容 |

|---|

| 1 | マネジャーの役割 | オープニング | ・研修目的の説明 ・講師紹介 ・グランドルールの説明 |

| モチベーションチェック | ・各人のモチベーションチェック | ||

| マネジャーの役割 | ・マネジャーの役割の変化 ・メンバーの成長とチームの成果を高めるために必要なこと | ||

| 課題の整理 | ・自身の課題の確認と共有 |

| 2 | メンバーの個性の 承認 ・対話とは | 自己理解・他者理解 | ・承認とは ・エニアグラム簡易診断 |

| 対話の実践 | ・対話とは ・対話のデモンストレーション ・対話の演習 |

| 3 | 1on1の制度に関する説明 | 制度について | ・1on1の実施方法 ・質疑応答 |

| 4 | アクションプラン | アクションプランを立てる | ・アクションプランの検討 ・クロージング |

1クラス25名|3時間|オンライン研修のカリキュラム例

| アジェンダ | 項目 | 主な内容 |

|---|

| 1 | オープニング | オープニング | ・研修目的の説明 ・講師紹介 ・グランドルールの説明 |

| 前回までの振り返り | ・1on1の導入目的の確認 ・第1回研修の振り返り |

| 2 | 1on1の振り返り | 1on1の振り返り | ・メンバーとの1on1を振り返る ・うまくできたこと、難しかったことの共有 ・疑問点の解消と講師からのアドバイス |

| メンバーのコメントの共有 | ・メンバーのコメント紹介 ・感想・気づきの共有 |

| 3 | 経験学習支援 | 経験学習とフィードバック | ・フィードバックとは ・ポジティブフィードバックの重要性 ・経験学習とは |

| 対話の実践(経験学習支援) | ・対話のデモンストレーション ・対話の演習 |

| 4 | アクションプラン | アクションプランを立てる | ・アクションプランの検討 ・クロージング |

OKR導入の資料、お問い合わせはこちらへ。

アジャイルに対応いたします。

アジャイルに対応いたします。

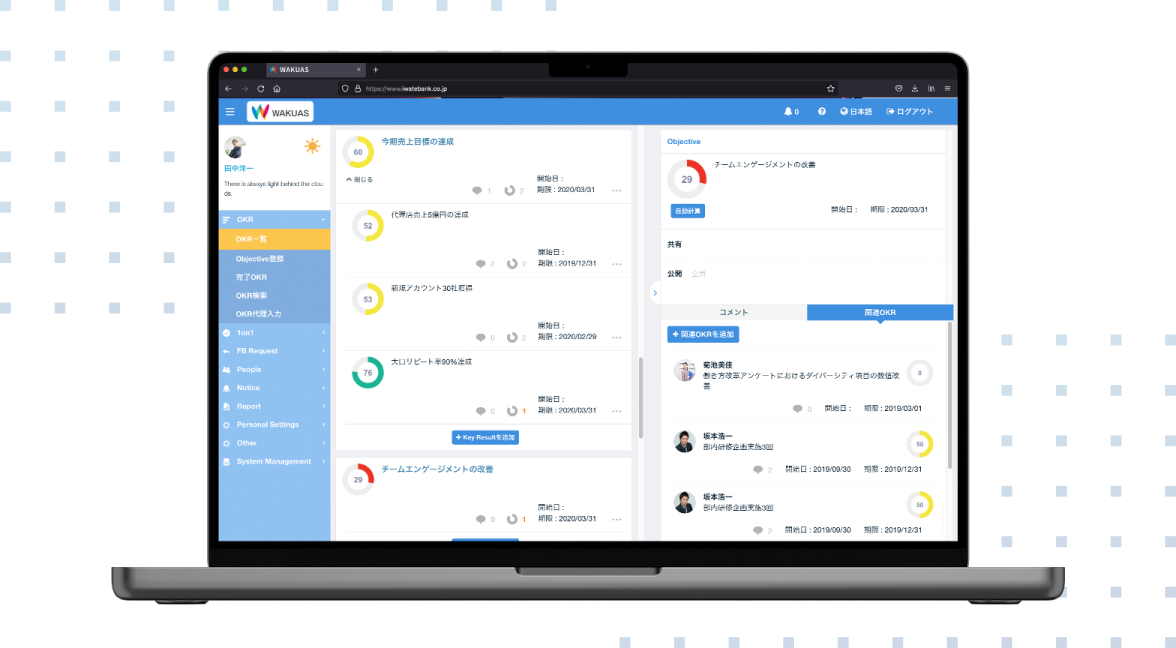

WAKUASの機能

アプリを使ってリアルタイムでOKRと1on1を

常に目標を意識しながら、課題をクリアし、フィードバックをもらい合う。

困りごとは助け合う。チームの真ん中に、プロジェクトの真ん中に、

いつもワクワクの目標がある。達成するたび、自分と組織の成長が楽しみに変わる。

困りごとは助け合う。チームの真ん中に、プロジェクトの真ん中に、

いつもワクワクの目標がある。達成するたび、自分と組織の成長が楽しみに変わる。

常に目標からブレずに行動

毎日の振り返りが

成長をぐんぐん後押し

成長をぐんぐん後押し

一人で悩まず集合知を活用

OKR共有で全員が当事者意識をOKR共有機能で特許取得

導入実績と実感

コラム

WAKUAS導入プラン

導入プラン

組織のニーズに応じて、3つのプランをご用意

OKRと1on1でパフォーマンスを高めたい。

イノベーションを起こしたい企業様向けの導入プラン!

イノベーションを起こしたい企業様向けの導入プラン!

人と組織が動きだす。

OKRに対応したゴール設定と1on1の導入を同時に実現することができます。

OKRに対応したゴール設定と1on1の導入を同時に実現することができます。

OKR

目標共有

目標達成率が、

ひと目でわかる

ひと目でわかる

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

- 1人ひとりの目標と現状がわかることで、「みんながんばっている」という感覚を共有することができます。

- 自分自身と周囲のメンバーの目標でつながることで、全方位からのバックアップを受けることができます。

- 会社の目標からメンバーの目標まで、ドリルダウンして状況を把握することができます。

1on1

振り返り

1on1を記録して、

振り返る

振り返る

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

振り返りを言葉にすることで、経験学習が深まります。

気づきを他のメンバーと共有することで、互いに新たな発見や刺激が得られます。

過去の振り返りを時系列でたどることによって、自分や部下の成長を感じることができます。

フィードバックリクエスト

フィードバックし合える

環境を創る

環境を創る

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

フィードバックが欲しい時に、周囲に気軽にリクエストすることができます。

フィードバックというギフトを交換し合うことで、相互に支援するチームが創られます。

1on1を定着させて、効果を最大化したい。

すぐに始められるお手軽導入プラン!

すぐに始められるお手軽導入プラン!

対面での1on1の気づきを簡単に記録。オンラインでフィードバックをもらえます。

だから、気づきをいつでも意識しながら仕事ができます。

だから、気づきをいつでも意識しながら仕事ができます。

1on1

振り返り

1on1を記録して、

振り返る

振り返る

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

振り返りを言葉にすることで、経験学習が深まります。

気づきを他のメンバーと共有することで、互いに新たな発見や刺激が得られます。

過去の振り返りを時系列でたどることによって、自分や部下の成長を感じることができます。

フィードバックリクエスト

フィードバックし合える

環境を創る

環境を創る

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

フィードバックが欲しい時に、周囲に気軽にリクエストすることができます。

フィードバックというギフトを交換し合うことで、相互に支援するチームが創られます。

離職防止などのため、従業員をケアしたい。

色と文字で社員のコンディションを見える化するプラン!

色と文字で社員のコンディションを見える化するプラン!

1on1

振り返り

1on1を記録して、

振り返る

振り返る

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

振り返りを言葉にすることで、経験学習が深まります。

気づきを他のメンバーと共有することで、互いに新たな発見や刺激が得られます。

過去の振り返りを時系列でたどることによって、自分や部下の成長を感じることができます。

フィードバックリクエスト

フィードバックし合える

環境を創る

環境を創る

WAKUAS パフォーマンスプラン

WAKUAS 1on1 プラン

WAKUAS コンディションプラン

フィードバックが欲しい時に、周囲に気軽にリクエストすることができます。

フィードバックというギフトを交換し合うことで、相互に支援するチームが創られます。

コンディションチェック

各プランの料金

| 利用人数 | WAKUAS パフォーマンスプラン | WAKUAS 1on1プラン | WAKUAS コンディションプラン | |

|---|---|---|---|---|

| 初期設定料 | サービス導入時 | 100,000円 | 50,000円 | 無料 |

| 月額利用料 | ~50名 | 50,000円 | 25,000円 | 38,000円 |

| 51名~100名 | 1000円 / 1人あたり | 500円 / 1人あたり | 74,200円 | |

| 101名~200名 | 900円 / 1人あたり | 450円 / 1人あたり | 141,200円 | |

| 201名~300名 | 800円 / 1人あたり | 400円 / 1人あたり | 201,000円 | |

| 301名~400名 | 700円 / 1人あたり | 350円 / 1人あたり | 応相談 | |

| 401名~500名 | 600円 / 1人あたり | 300円 / 1人あたり | 応相談 | |

| 501名~ | 500円 / 1人あたり | 250円 / 1人あたり | 応相談 |